Mobile Businfo NG

Android・無料・地図表示は要ネット接続。

香港の路線バスの停留所や路線図の表示アプリです。

このアプリがあれば、地図上に現在地とバス停の場所を示してくれますので、いつバスを降りればよいかが分かる、という超便利アプリです。

「NG」は、Next Generation ということかと思います。

先代の「Mobile Businfo」に比べると、バス停留所への案内機能などいくつか強化されています。

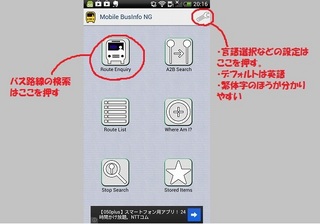

まず起動すると、このようなメインメニューが表示されます。

まず、右上のレンチの絵を押して各種設定をします。

デフォルトの言語設定は英語になっているので、好みに応じて繁体字に切り替えることができます。

バス停の名称などは、繁体字での表記が一般的ですので切り替えておいたほうが見やすいかもです。

左上のバスのアイコンを押すと、下のような画面になります。

白いテキストボックスに「1」を入力してみると、このような画面になります。

1からはじめる路線が一覧表示されます。

バスのアイコンの色は、バス会社を示しています。

赤:九龍バス(主に九龍半島が縄張りのバス会社)

黄:City Bus (主に香港島が縄張りのバス会社)

緑:NLB (ランタオ島のバス会社)

赤と黄:九龍バスとCity Busの共同運行

Db : Discovery bay(愉景湾)のバス

同じ「1番バス」でも、赤(九龍バス)と黄(City Bus)で路線が異なりますのでご注意ください。

調べたいバスを検索して選ぶと、下のような画面になります。

始点、終点、運賃、始点から終点までの所要時間、距離が表示されます。

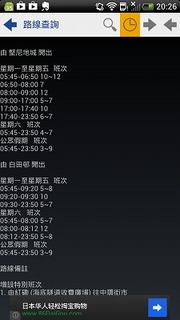

画面上のほうの時計マークを押すと、運行時刻に関する情報が表示されます。

このように、各時間帯の運行間隔が表示されます。

日本のバスのように、バス停ごとの時刻表、というような細かいものはありません。

(そういう面で日本の路線バスはすごいです)

星期日:日曜日

星期一:月曜日

星期二:火曜日

星期三:水曜日

星期四:木曜日

星期五:金曜日

星期六:土曜日

公衆暇日:祝祭日

の意味です。

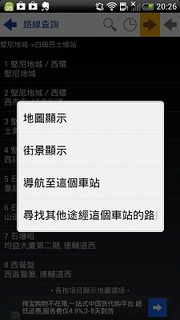

右上の矢印部分を押すと、その路線のバス停の停止順が表示されます。

「→」と「←」があるのは、上り線と下り線の意味です。

一方通行の道路が多い関係で、上りと下りで路線が違う場合があるのでご注意ください。

(結構間違えます)

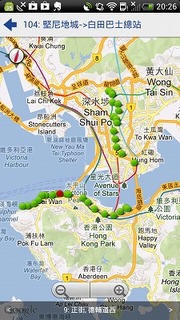

さらに、このアプリの秀逸な機能は、選んだバス路線を地図上に表示してくれる機能があるところです。

上の写真の適当なバス停を長く押しっぱなしにすると、下のようなポップアップメニューが表示されます。

ここで、「地図表示」を選択すると・・・

下の画面のように、地図上に各停留所の場所を表示してくれます。

これはスバラシイ。

地図データはネット上から引っ張ってきますので、この機能を使うにはネット接続が必要です。

また、自分の現在地も水色の点で表示してくれますので、これを使えば、バスをどこで降りればよいかが分かる、というわけです。

私もこのアプリのおかげで、香港の路線バスが自由に乗りこなせるようになりました。

現地で使えるのはもちろん、日本にいるときでも、宿泊するホテル付近のバス停からどんな路線が通っていて、どこにいけるかを事前に調べておく、といった使い方もあります。